一條污水溝蛻變為城市活力空間

小成本如何“改”出大幸福

編者按

縣城是我國城鎮體系的重要組成部分,也是城鄉融合發展的關鍵支撐。今年是河北省縣城建設樣板培育工作收官之年。河北省扎實推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設,積極打造燕趙宜居縣城,助力推動城鄉融合發展。河北日報今起推出“解碼宜居縣城新樣本”系列報道,甄選宜居縣城建設典型案例進行深度剖析,展示它們破解發展難題的創新舉措。

11月3日航拍的悅動公園美景。徐少立攝

閱讀提示

一道垃圾成山、污水橫流的城市“傷疤”,如何蛻變為一片全齡共享的城市活力空間?

在臨城縣小槐河,昔日的痛點變為今天的亮點,周邊3萬余名群眾在家門口收獲了看得見、摸得著的幸福感。

廣納民意,3100余條居民小建議化作改造提升金點子;精打細算,以就地取材、順勢造景巧思實現小成本撬動大作為……用有限成本,精準回應群眾期盼,臨城給出一個充滿溫度與智慧的宜居縣城建設思路。

悅動公園改造前后對比圖。 臨城縣住房和城鄉建設局供圖

■ 小水溝大變身

11月6日清晨五點半,天光未亮,臨城縣悅動公園已響起整齊有力的腳步聲。一列健步隊員身著統一服裝、步伐鏗鏘地走在公園步道上。每天健步45分鐘,是他們雷打不動的晨間儀式。

“以前沿馬路走,我這心總是懸著,得時刻注意路上車輛,刮風下雨還擔心高壓線掉下來。”60歲的隊長蘇小珍腰間別著小音箱,走在隊伍最前方,“自從去年可以就近到公園健步走,終于可以專心帶隊,再不用分心看車,走起來踏實多了。”

小橋、步道、亭臺、運動場、兒童游樂區……如今,對于臨城百姓來說,悅動公園不只是健步愛好者的專屬場地,更是大家休閑娛樂的重要場所。

然而,眼前這片充滿生機的城市空間,兩年前還是一條惡臭難擋的自然溝。

“小槐河是途經臨城縣城區的重要河流,其圣景支流蜿蜒穿過縣城東部形成了一條自然溝。”臨城縣住房和城鄉建設局局長代曉東介紹,這條自然溝原本是河道的一部分,因地處城區邊緣,早年便成了周邊建筑垃圾、生活垃圾的傾倒點,逐漸淪為無序堆積的垃圾集中區。

但隨著城市發展重心東移,這片區域逐漸被納入城區核心范圍,周邊陸續建起六個居民小區,居住人口超3萬,占縣城居民總數一半以上。這條溝常年污水橫流、臭氣熏天,不僅嚴重影響周邊居民生活,更像一道刺眼的“傷疤”,割裂了新城區與老城區的空間聯系,成為城市發展中亟待修復的短板。

2023年,臨城縣啟動小槐河城區段綜合整治一期項目(圣景支流段提升改造工程),這片城市“傷疤”迎來蝶變契機。

代曉東介紹,該項目總規劃面積約44.46萬平方米,長度1600米,寬度約200米。項目不僅包括新建悅動公園,也將一街之隔的圣景公園同步納入改造提升。

“過去這一帶小區密集、人口眾多,但像樣的公共休閑空間嚴重匱乏。”38歲的園東小區居民魏紅芳是這里的老住戶。她回憶,早年周邊只有一個行政廣場能遛彎,后來雖然新建了圣景公園,但公園缺乏科學規劃,沒有開闊的休閑活動區域,滿眼都是茂密大樹,到了晚上更是漆黑一片,“走進去都瘆得慌”。

如今,這一切已成為歷史。

11月8日晚上七點半,夜幕初垂,臨城縣的兩座公園依舊熱鬧不減。家住隆福月亮灣小區的張巖和丈夫帶著一雙兒女,飯后漫步至這片家門口的休閑空間。

一進公園,一家人便自然地“兵分三路”:張巖徑直走向室外健身區,在各類專業健身設施上舒展筋骨;11歲的女兒開心地跟著爸爸奔跑在彎曲的步道上;上初中的兒子則直奔籃球場,開始了一場酣暢淋漓的對抗賽。

悅動公園不僅設有籃球、乒乓球、羽毛球等室外場地,還建有室內場館、健身步道。兒童游樂區內滑梯、攀爬架等設施間回蕩著孩子們的歡笑聲。

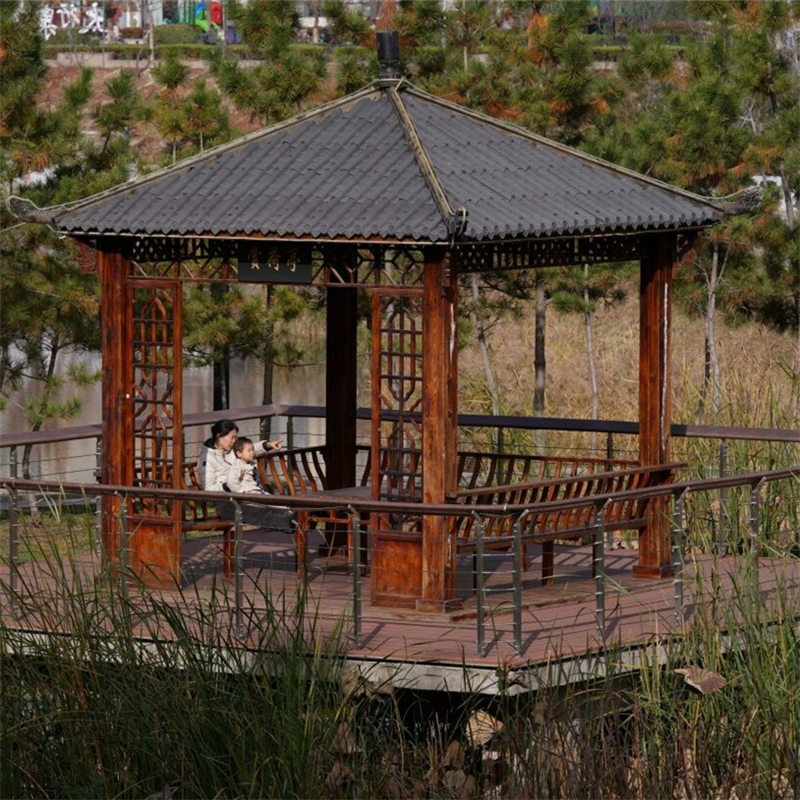

與悅動公園的活力四射不同,一街之隔的圣景公園則以靜為主。依托原有的河道肌理,公園將昔日樹木雜亂、水路模糊的隱患之地,打造成音樂噴泉、親水平臺等可觀可賞的親水景觀。

一路隔南北,動靜總相宜。

兩個公園一動一靜形成和諧整體,成為滿足全齡化需求,集游憩、休閑、娛樂、健身、運動等諸多功能為一體的綜合性公園,為城市增添了別致的生態景觀,也提升了居民的生活質量與幸福感。

11月10日,附近居民在圣景公園游玩。徐少立攝

■ 小建議大滿足

車場開闊平整、車輛停放有序、標線清晰醒目……來到悅動公園南入口,首先映入眼簾的是一片擁有100個車位的停車場。移步公園西側,一處臨時停車場同樣運轉有序,車輛進出從容,秩序井然,與公園的休閑氛圍相得益彰。

“這片區域居民區集中,又緊靠縣城最大的商業綜合體隆福商廈,人流車流大,停車需求一直很旺盛。”臨城縣城市建設投資中心副主任張瑞峰介紹,項目改造前,雖然沿街商鋪前有部分規劃車位,但根本不夠用,道路兩側常常被車輛擠占得滿滿當當,不僅影響通行,還存在安全隱患。

張瑞峰說,為破解這一難題,項目規劃時新增了4處停車場356個車位,有效緩解了周邊停車壓力。

鮮為人知的是,停車場其實并非初始設計所有,而是采納了附近居民的建議后專門補充的內容。

“無遛彎散步地方,在公路上走不安全”“缺兒童游樂區域”“能不能增加夏季兒童戲水區”“圣景公園樹多晚上不敢走”“建個籃球場地吧”……翻開張瑞峰的一本工作日志,2023年3月的頁面上密密麻麻記錄著各種意見建議。

“這些都是項目設計階段,附近居民提的意見。”張瑞峰介紹,為了讓改造真正貼合百姓需求,他們面向周邊六個小區的居民廣泛征求意見,把大家的“急難愁盼”一一整理匯總后,再由設計單位將民意充分融入設計方案。

“當時我們準備了一個征集意見箱放在小區門口,居民可以把想法寫在紙上投進去。”隆福月亮灣小區物業工作人員宋文靜回憶,各小區物業配合住建部門開展意見調查時,并未發放統一格式的意見表,居民都是隨便用張小紙條手寫提交,可大家提建議的熱情遠超預期。“一開始通知的征集時間為7天,但由于參與踴躍,不得不一再延長,整整持續了13天。”宋文靜說。

“最后收集到的意見建議竟有3100多條!”小區物業收集到的建議都會匯總到張瑞峰手上。當時,張瑞峰和五位同事每天都要逐條閱讀、分類整理、記錄歸納,整理成工作日志后,在次日項目碰頭會上匯報。

不少建議都是設計人員未曾注意到的細節。

有居民提出,各小區雖已實現雨污分流,但小區外缺乏配套雨水管道,每逢降雨,小區積水便會漫延至路面,建議新增小區外至公園河道的雨水管道,徹底解決雨污混流問題。“針對這一訴求,我們在圣景、園東等小區外均新建了地下雨水管道,實現了全域雨污分流。”張瑞峰介紹。

有些則與設計人員的想法不謀而合。

在悅動公園,有一個彌漫著濃郁工業風的室內體育館:一進門是兩米見方的樓梯平臺,運動場地呈下沉式布局,籃球、羽毛球等場地一應俱全,墻角還保留著不少管道結構。不過,這樣的風格并非刻意設計,而是因為這里本就是一個廢棄的鍋爐房。

“為滿足大家的運動需求,設計人員最初就有盤活原有的鍋爐房建筑的想法,正好也有很多居民看到了這個鍋爐房的利用價值,而且提的建議也正是改成室內運動場館。”張瑞峰說,將樸素建議匯成改造“金點子”,將居民的期盼落地為實實在在的便民設施,這樣的改造提升,自然就能改到大家的心坎上。

11月10日,附近居民在悅動公園打乒乓球。徐少立攝

■ 小成本大智慧

初冬的圣景公園,大片水面在微風中泛著細碎的波紋。褪去青翠的蘆葦裹著枯黃外衣,挺拔立于水中,將水面自然分割出疏密有致的蜿蜒曲線。幾只野鴨悠然穿行其間,帶起一串串水紋。

這方詩意盎然的水塘,在改造之初卻讓人頭疼不已。

“當時水塘里幾乎全是一人高的蘆葦,淤泥堆積,水體發臭。”張瑞峰介紹,這片水域有40多畝,清淤工程量巨大。更棘手的是,按規定,清理出的淤泥需集中焚燒處理以避免二次污染,僅運輸成本就相當高昂。

但一個巧妙的辦法,讓這些淤泥變廢為寶。“秘密就在這下邊。”走在悅動公園,張瑞峰跺跺腳下的草地說。

原來,悅動公園的綠化工程需要大量覆土,最淺處要鋪60厘米,最深處更是超過一米,按常規操作,這些土壤都得外購,成本不菲。

“能不能把這些淤泥就地消化,轉化為綠化用土?”一個想法漸漸萌生。在當地住建局相關專家的勘查論證下,這一想法最終付諸實踐——將清淤產生的淤泥和好土按1∶3的比例混合調配,直接用作公園綠化覆土。如此一來,不僅有效解決了淤泥處置的難題,節約了土壤資源,也大幅降低了外購土方和運輸的成本。

從事項目建設工作十多年,張瑞峰也是第一次嘗試這種做法。但實踐證明,混合后的土壤透氣性、肥力達到了綠化種植要求,公園內的草木長勢喜人,效果令人滿意。

“做這個項目,我們一直都是精打細算,爭取每一分錢都用在刀刃上。”張瑞峰介紹,最初按照河北省市場信息價定額和工程清單核算,該項目建設總價高達2700萬元,但最終做下來成本只有1700余萬元,相當于節省了約1000萬元,使有限的改造資金得到了高效利用。

這樣的“省錢竅門”在項目中隨處可見:植被選擇上,公園不見名貴樹種,也少有需頻繁更換的草本植物,主打經濟實惠的多年生木本植物,以高性價比實現了“三季有花、四季常綠”的景觀效果;臨城縣城地處太行山東麓丘陵地帶,修建悅動公園時,設計團隊沒有大動干戈改造地形,而是順應自然地勢、隨坡就勢規劃布局,既減少了土方開挖與運輸的工程量,又讓公園與周邊自然環境渾然一體。

雖然能省則省,但是關鍵環節的投入卻毫不含糊。

如今一到周末,悅動公園兒童游樂區便充滿孩子們的歡聲笑語。在利用自然斜坡打造的不銹鋼圓筒滑梯和攀爬設施處,孩子們玩得不亦樂乎。玩耍中難免有磕碰摔跤,但家長們卻并不擔心,任由孩子們盡情摸爬滾打。

“兒童游樂區是高頻使用區域,安全是第一位的。”張瑞峰說,盡管塑膠地面造價遠高于普通地磚,但為了保障孩子們的游玩安全,整個游樂區的地面都鋪設了高品質塑膠,柔軟又有彈性,能最大程度緩沖撞擊力。

公園的步道設計也格外注重游園體驗,全線采用滲水混凝土路面,倒上一瓶水幾秒鐘就能滲光,雨天不會形成路面積水。

小成本,處處見匠心。

游走在公園,記者看到每個燈桿都標注了唯一編碼和緊急救援電話。一旦發生意外,只需撥打電話報出燈桿編號,救援人員就能迅速定位。此外,公園還實現了攝像頭全覆蓋,無死角守護游客的游園安全。

設計團隊還依照圣景支流的原始水路通道在悅動公園設置了一條旱溪。雨季時水流潺潺成景,旱季時石徑蜿蜒成趣,既維持了生態平衡,又為公園增添了野趣。

從淤泥重復利用到植被配置,從順應地形到安全投入,公園的建設細節體現著設計者的巧思,也詮釋著“小成本大作為”的城市更新智慧。(河北日報記者 周聰聰 王永晨)

10月30日,附近居民在圣景公園銀杏林游玩。 徐少立攝

記者感言

念好“小”字訣,做好宜居“大”民生

公園建設不搞大拆大建,順應丘陵地形隨坡就勢規劃;40多畝水塘清理的黑臭淤泥,不花高昂費用外運焚燒,而是想盡辦法就地轉化再利用;廢棄鍋爐房不做閑置處理,因地制宜改造成工業風室內體育館……在臨城縣小槐河城區段綜合整治一期項目(圣景支流段提升改造工程)中,一個個精打細算的“省錢竅門”,給記者留下深刻印象。

縣城是我國城鎮體系的重要組成部分,也是城鄉融合發展的關鍵支撐,宜居縣城建設直接關系群眾的獲得感。但不可否認的是,相比大城市,經濟體量更小的縣城,在建設中面臨的財政資金壓力更為突出。

如何在有限財力下實現民生工程提質?臨城的實踐給出了答案:與其追求大工程,不如在“小”字上做足文章,用精細功夫破解民生難題,讓有限投入換來無限幸福。

念好“小”字訣,不僅包含著小成本的巧思,更藏著對小建議的珍視。

在該工程項目意見征集中,3100多條居民手寫建議,沒有復雜的格式,卻句句關乎“急難愁盼”。從新增停車場到解決雨污混流,從改造廢棄鍋爐房到完善夜間照明,居民的每一條小訴求都被認真對待、落地見效。

縣城居民最懂本地需求。宜居縣城建設不能只是“政府端菜”,而應是“合力做菜”,只有傾聽民聲、匯聚民智,才能讓項目更合民心,確保建設方向不跑偏、不走樣,讓每一分投入都用到群眾心坎上。

念好“小”字訣,同樣要求深耕小細節。從游樂場地塑膠地面的鋪設到滲水混凝土步道的修建,從燈桿標注救援電話到公園實現攝像頭全覆蓋筑牢安全防線,項目建設聚焦群眾日常出行、休閑、安全等小場景,逐一破解痛點。

縣城建設本就是由無數個小細節構成,把每一個小問題解決好,把每一處小場景打磨好,才能積少成多、聚沙成塔,讓群眾感受到實實在在的變化。

宜居縣城建設,核心是以人為本。資金有限是個共性難題,但只要真心實意聽計于民,在小細節上做精做細,在小切口上持續發力,就能用有限資源撬動民生改善的大作為,讓群眾生活實現幸福升級。這不僅是臨城的成功經驗,也應成為更多宜居縣城建設的有益借鑒。(文/河北日報記者 周聰聰)

責編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:河北新聞網