新華社廣州11月18日電(記者丁文嫻、李麗、王恒志)“五千年的風和雨啊,藏了多少夢,黃色的臉、黑色的眼,不變是笑容……”

全運會開幕式上,《中國人》的旋律一起,手機閃光燈匯成星海,萬人合唱聲響徹天穹。

這是11月9日拍攝的開幕式現(xiàn)場。新華社記者 薛宇舸 攝

那一刻,滿屏彈幕都是“熱淚盈眶”“DNA動了!”

劉德華身著白色唐裝,壓軸唱響熟悉的旋律,讓多少人夢回1997。那一年,為香港回歸創(chuàng)作的《中國人》風靡全國。

時光在相同的掌聲和淚光中交錯,28年過去,歌聲依舊,心中激蕩的民族情感依舊。

11月9日,劉德華在開幕式現(xiàn)場表演。新華社記者 鄧華 攝

那些年,我們一起追過的劇

“回憶殺”實在太戳淚點。

現(xiàn)場觀看開幕式的廣州觀眾陳晨說:“當時我差點就淚奔了。”

山東網(wǎng)友“藏大刀的獼猴桃”說:“突然就懂了什么叫刻在骨子里的家國情懷。”

當《海闊天空》的旋律回蕩,當粵劇經(jīng)典《彩云追月》開嗓,當詠春拳與八斬刀在《滄海一聲笑》的激昂樂聲中亮相……

11月9日,演員在開幕式現(xiàn)場表演。新華社記者 肖藝九 攝

那些風靡大江南北的粵語金曲、功夫影片、武俠小說,作為幾代人共同的文化記憶,風起云涌,紛至沓來。

1982年,由一家香港電影公司出品、一眾內(nèi)地武術(shù)精英參演的《少林寺》上映,又一次在海內(nèi)外打響中國功夫的名聲。據(jù)估算,影片以一毛錢的票價,在內(nèi)地創(chuàng)造了1.6億元的票房“神話”。

1983年,《大俠霍元甲》登陸內(nèi)地,一時萬人空巷,“萬里長城永不倒,千里黃河水滔滔”的歌聲傳遞長城內(nèi)外。

1985年,《射雕英雄傳》引入內(nèi)地,“金庸熱”席卷全國。誰不曾扎穩(wěn)馬步雙手推出、大喊一聲“降龍十八掌”?

……

每個人的心中,都有一部港劇。網(wǎng)友“郭hui”說,初中時沖到鄰居家看《霍元甲》的情景歷歷在目,少年的熱血豪情被點燃,愛國的種子在心中生根發(fā)芽!

俠之大者,為國為民。人們所津津樂道的,是刀光劍影、快意江湖,更是英雄豪邁、民族大義。俠與義的精神氣節(jié),是中國人共有的價值底色。

嶺南一直有武術(shù)傳統(tǒng),黃飛鴻、葉問等都是來自嶺南的武術(shù)宗師,洪拳、詠春、蔡李佛拳等具有廣泛影響力。

1993年上映的電影《黃飛鴻之三:獅王爭霸》中,伴著《男兒當自強》的音樂,群獅騰躍的場景成為熒屏經(jīng)典——全運會開幕式也重現(xiàn)了這一幕。

11月9日,演員在開幕式現(xiàn)場表演。新華社記者 鄧華 攝

醒獅醒國魂,擊鼓振精神。男兒當自強,民族亦如是!

時至今日,醒獅仍是“活”在嶺南人日常生活里的非遺民俗,無論婚喪嫁娶、慶典活動,舞獅“天天見”。

本屆全運會,舞獅首次被列入群眾展演項目,舉辦地就在醒獅的起源地、黃飛鴻的家鄉(xiāng)佛山。

11月11日,粵港澳聯(lián)隊在比賽中。最終,粵港澳聯(lián)隊獲得一等獎。新華社記者 王鵬 攝

那些年,我們一起實現(xiàn)的夢想

體育,一直是港澳與祖國的情感紐帶。

20世紀末港澳先后回歸祖國懷抱后,中國又迎來一件朝思暮想的大喜事——2001年7月13日,北京贏得2008年奧運會舉辦權(quán)。其中馬術(shù)比賽在香港舉行,成就了香港體育史上的一段高光。

2008年8月21日,北京奧運會馬術(shù)場地障礙個人賽決賽在香港沙田奧運馬術(shù)比賽場舉行。新華社記者 盧炳輝 攝

申奧期間,港澳各界人士踴躍提供多方支持。

香港功夫明星成龍受聘成為首位北京申奧形象大使;愛國實業(yè)家朱樹豪邀請資深專家組建國際顧問團;從官員、商人到學生、孩童,來自100多個國家和地區(qū)的35萬余名港澳臺僑同胞為共建國家游泳中心爭先捐款,總額超9億元人民幣,其中香港實業(yè)家霍英東捐獻2億港元。

中國香港奧委會會長霍震霆回憶,北京申奧成功的消息一傳來,整個香港也沸騰起來,到處飄蕩著五星紅旗。他的父親霍英東參加完群眾慶祝活動,回到家已是半夜,仍然抑制不住內(nèi)心的興奮。“他就跳進游泳池游泳。這代表他多年的一個心愿(實現(xiàn)了)。”

2001年7月17日,香港體育界人士在新光酒樓舉行慶祝晚會,慶賀北京成功申辦2008年奧運會;霍英東接受記者采訪。新華社記者 盧炳輝 攝

血濃于水。祖國富強、民族振興,一直是內(nèi)地和港澳同胞共同的心愿。不僅是申奧,在中國恢復國際體育組織合法席位、申辦北京亞運會等體育事業(yè)的關鍵節(jié)點上,港澳愛國人士屢屢在臺前幕后奔走。

國家經(jīng)濟尚不發(fā)達之時,曾憲梓等多位愛國愛港工商界人士為中國體育事業(yè)發(fā)展慷慨解囊。1992年巴塞羅那奧運會起,香港設立體育基金,獎勵在奧運會上奪得獎牌的內(nèi)地及香港選手。

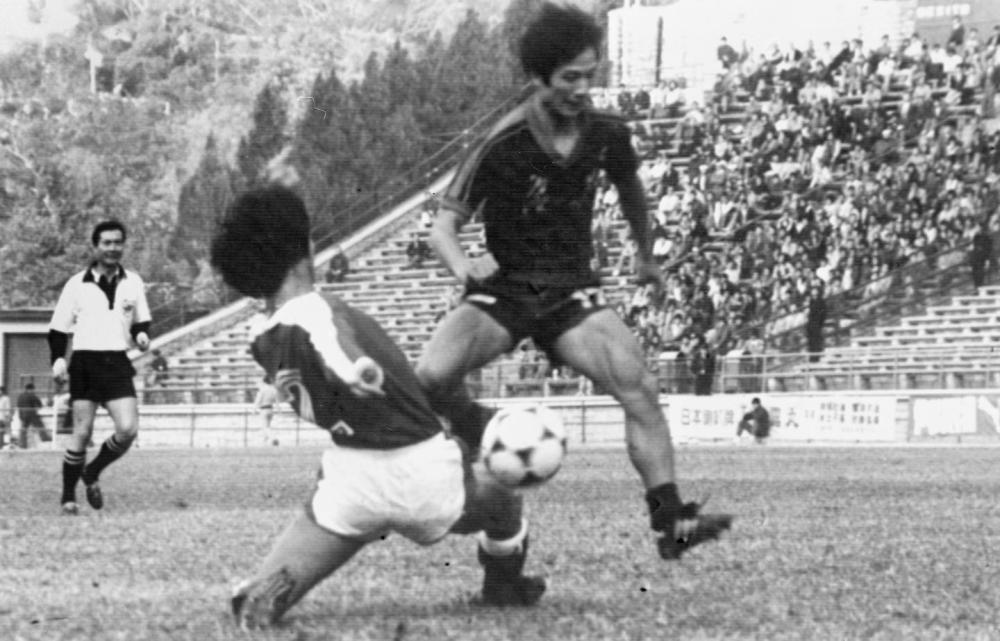

1979年1月,廣州越秀山體育場,霍英東促成的“省港杯”足球賽在兩地觀眾的歡呼中開賽。彼時,香港尚未回歸祖國,內(nèi)地也剛剛打開改革開放的大門。

每每在元旦至春節(jié)前后舉辦的“省港杯”足球賽成為兩地球迷慶祝節(jié)日的特有方式。陪伴比賽走過40多屆的鐵桿球迷們感慨:“看完了省港杯,才有過年的感覺。”

1984年元旦,第六屆省港杯足球賽第一回合比賽在香港政府大球場舉行,廣東隊以1:0取勝。圖為廣東隊古廣明帶球突破對方后衛(wèi)。新華社記者 黃本強 攝

省港杯之后,粵澳杯籃球賽、足球賽也紛紛啟動,成為促進大灣區(qū)體育和文化交流的生動范例。

自2000年悉尼奧運會開始,內(nèi)地奧運健兒代表團港澳行就成了每個奧運年港澳民眾最期待的“節(jié)目”。

如今,我們一起見證的輝煌

步入新時代,內(nèi)地與港澳的體育交流更上層樓。

港澳運動員經(jīng)常與內(nèi)地選手一起訓練、澳門U23男足受邀參加中冠聯(lián)賽、擊劍國手退役后到香港帶出了奧運冠軍、前國乒女將朱雨玲退役后又加盟澳門隊……

11月16日,澳門隊選手朱雨玲在比賽中發(fā)球。新華社記者 陳斌 攝

去年巴黎奧運會后,內(nèi)地奧運健兒代表團又一次在港澳受到熱烈追捧。跳水名將全紅嬋的“水花消失術(shù)”令全場沸騰,馬龍和香港乒乓球選手黃鎮(zhèn)廷成功約球……

關于友誼、夢想和榮耀的約定,一期一會。

霍啟剛和郭晶晶這對伉儷也書寫了體壇佳話:前者是中國香港奧委會副會長,后者在開幕式上擔任火炬手,兩人的身影,共同出現(xiàn)在此次全運會上。

11月13日,郭晶晶(右)和霍啟剛在場邊觀賽。新華社記者 薛宇舸 攝

本屆全運會首次由粵港澳聯(lián)手舉辦。三地導演、歌手和演員融聚集體智慧和力量,共同呈現(xiàn)了一場滿堂彩的開幕式。鰲魚驚艷、醒獅歡躍,武術(shù)剛健、粵劇婉轉(zhuǎn)……大灣區(qū)的集體記憶又添一頁濃墨重彩的新篇。

香港導演劉偉強擔任開幕式總監(jiān)制,籌備節(jié)目讓他重溫了嶺南文化。“粵港澳都是自己人。”他說,三地文化同根同源,嶺南文化和人情味要一代代傳承下去。

這是11月9日拍攝的開幕式現(xiàn)場表演。新華社記者 盧漢欣 攝

原型是中華白海豚的全運會吉祥物,意外以網(wǎng)友叫響的“大灣雞”昵稱爆紅。設計者劉平云感謝網(wǎng)友“指豚為雞”,他說,這個稱呼更親切、更家常。

“無雞不成宴。”在傳統(tǒng)美食版圖中,雞的地位舉足輕重。這個煙火氣四溢的外號,自然流露著大灣區(qū)的市井溫情和舌尖上的文化認同。

不少網(wǎng)友呼吁,希望“大灣雞”未來能繼續(xù)成為大灣區(qū)的吉祥物甚至文化符號之一。

11月15日,吉祥物“喜洋洋”和“樂融融”在比賽間隙表演。新華社記者 鄧華 攝

北京大學國家體育產(chǎn)業(yè)研究基地秘書長何文義說:“類似的文化符號成為了普通人參與全運會的‘情感入口’。”

首次跨境舉辦的公路自行車賽和馬拉松賽創(chuàng)造歷史,三地聯(lián)通推出7秒刷臉通關、“粵車南下”等新舉措,粵港澳聯(lián)隊站上了南獅自選項目的最高領獎臺……執(zhí)體育之筆,大灣區(qū)正在書寫新的全民記憶和融合發(fā)展新篇章。

11月8日,參賽選手經(jīng)過港珠澳大橋閘口。新華社記者 鄧華 攝

何文義認為,體育賽事作為“文化容器”和“情感催化劑”,不僅僅是競技的大舞臺,還成為一個承載和展示區(qū)域文化、喚起集體情感的宏大儀式。

“身份認同的構(gòu)建,源于共同的經(jīng)歷與情感。”全國政協(xié)常委、十五運會火炬?zhèn)鬟f澳門站火炬手何超瓊說,“本屆全運會通過一系列創(chuàng)新舉措,讓‘大灣區(qū)人’的感知變得前所未有地真切。”

這份感知大概就來自,開幕式上粵港澳三地代表團并肩入場時,背景音樂響起了《我和我的祖國》。

責編:潘華

一審:潘華

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:新華社