央廣網天津11月19日消息(記者褚夫晴 實習記者王婧瑜)初冬的津沽大地,塔吊林立、廠房拔節,一幕幕“新”潮涌動的場景正在上演——

在天開西青園,天津常興新能源科技有限公司實驗室內,研發人員正在攻堅“卡脖子”技術,潛心研究鈉離子儲能電池的應用;在天津南站科技商務區,經緯恒潤天津新工廠內,每20秒就有一個物理區域控制單元(ZCU)下線,AGV機器人穿梭,機械臂精準組裝……

AGV機器人在智能備料倉自動調配料件(央廣網記者 韓雨晨 攝)

“以科技創新引領新質生產力發展”,中國共產黨天津市第十二屆委員會第七次全體會議吹響號角,強調“增強科技創新策源能力”,高水平建設全國先進制造研發基地,讓新質生產力成為高質量發展的核心引擎。

向“新”突破 顛覆性技術點燃產業火種

鈉離子儲能電池是下一代高比能固態鋰電池的關鍵,具有高容量、低成本優勢,但存在電壓和容量衰減等問題,阻礙其規模化應用。

為了突破這一世界級難題,天津常興新能源科技有限公司牽頭,聯合中國科學院長春應用化學研究所、南開大學等優勢單位申報“高比能鋰電池技術開發”項目,并正式獲批國家“顛覆性技術創新”重點專項,為解決能源領域“卡脖子”問題提供方案。

“該項目聚焦高比能鋰電池關鍵技術突破,旨在實現材料的原創性引領和批量生產,推動高比能固態鋰電池在電動汽車、規模儲能、低空經濟等國家戰略性新興產業的應用。”該企業副總經理李莉介紹道。

在項目實施過程中,這家公司負責鈉離子儲能電池的基礎研究、中試工藝開發及電池集成;中國科學院長春應用化學研究所聚焦硅碳負極材料結構優化與性能提升;南開大學依托特種化學電源全國重點實驗室,提供材料基礎研究與人才支撐。李莉表示,這種“基礎研究-技術放大-應用驗證”的全鏈條協作機制,將加速技術從實驗室走向產業化,預計項目實施24個月內,完成關鍵材料中試及電池性能驗證。

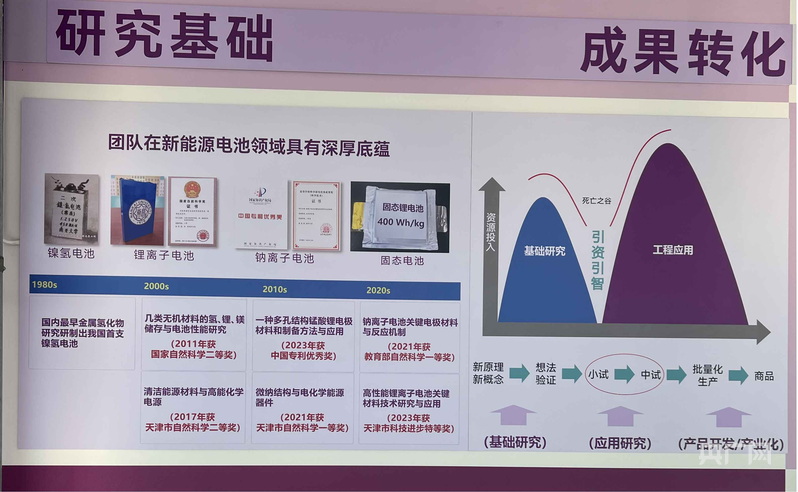

企業榮譽展示(央廣網發 王婧瑜 攝)

未來,隨著項目的實施,將有力帶動高比能鋰電池正極、負極、電解質等上下游產業升級。同時,通過光伏硅泥資源化利用,可減少資源浪費與環境污染,實現“綠色制造+產業升級”雙重效益,為天津打造新能源產業集群、服務國家“雙碳”戰略貢獻力量。

以“智”提“質” 數字基因重塑制造生態

“看,這就是新工廠的效率。以往老廠的半自動化產線,每班需要11人,如今這條線最多只需要2人負責上料,產能卻提升了30%到50%。”天津經緯恒潤科技有限公司副廠長李新站在車間旁,眼中滿是欣慰與自豪,“幾個月前,第100萬件ZCU就是從這里下線,將主要供給小米、吉利等國內頭部車企,標志著我們在國內智能網聯領域實現了從技術引領到商業落地的全面領跑。”

ZCU生產線(央廣網發 企業供圖)

作為深耕汽車電子領域的科創企業,該企業將北京研發總部與天津制造基地的協同優勢,深度融入西青車聯網、汽車和新能源汽車的產業土壤。科技與產業奔赴的“大手筆”不斷揮下,2025年,企業“加碼”6億元,在西青區建設天津研發中心(二期)項目,打造集產品開發、技術預研、測試驗證、辦公管理于一體的綜合性研發中心。

如今,新工廠已有40余條產線同時高效運轉,2025年工廠年產值預計同比增長40%至50%。隨著后續生產線全部投產,產能也將進一步釋放。“二期項目建成后,我們將進一步利用好西青區的產業政策支持,在天津南站科技商務區開展無人駕駛示范性運營,并加大在智能網聯、新能源、智能駕駛測評服務、高級別智能駕駛等領域的投入力度,圍繞下一代汽車技術需求持續開展創新工作,為西青區乃至天津市相關產業緊密協同作出應有的貢獻。”談及未來規劃,北京經緯恒潤科技股份有限公司副總裁王鋒滿懷信心。

發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點。“十四五”以來,天津持續加大創新投入,62家中央駐津院所,形成“國字頭”創新矩陣;全國重點實驗室數量增至29家;信創、現代中醫藥、細胞、合成生物等7大海河實驗室相繼掛牌成立;形成一批原創性、顛覆性技術成果……

從攻克電池材料難題,到領跑智能網聯制造,天津的創新故事正從實驗室向生產線延伸,從單個企業突破向產業鏈協同升級。如今的津沽大地,研發攻關不停步、智能生產不停歇,創新動能在產業鏈上下游持續傳導,更多“常興”“恒潤”拔節孕穗,海河兩岸正激蕩著新質生產力澎湃浪潮。

責編:洪曉懿

一審:洪曉懿

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:央廣網